Палеонтологи обнаружили, что силурийские брахиоподы Nucleospira calypta — морские беспозвоночные, напоминавшие двустворчатых моллюсков, — не располагались на дне случайным образом, а поддерживали постоянную дистанцию с ближайшими соседями и тем самым формировали закономерную структуру, напоминавшую шахматную доску. Это позволяло не конкурировать друг с другом и оптимальным образом использовать пищевые ресурсы — планктон. Как отмечается в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, судя по всему, поддерживать нужное расстояние с сородичами N. calypta помогали удлиненные щетинки, которые располагались по краю раковины.

Брахиоподы (Brachiopoda) напоминают двустворчатых моллюсков, но их створки охватывают тело не по бокам, а сверху и снизу, а переднюю часть полости раковины занимают руки — покрытые щупальцами спиральные выросты тела, которые служат для отцеживания из воды планктона. Зоологи относят этих морских беспозвоночных к кладе лофофорат (Lophophorata), вместе со мшанками (Bryozoa) и форонидами (Phoronida). В наши дни существуют всего около 400 видов брахиопод. Однако в палеозойскую эру — с кембрия по пермь включительно — эта группа была намного более разнообразной и занимала заметное положение в экосистемах.

Палеонтологи Бин Хуан (Bing Huang) и Цзяюй Жун (Jiayu Rong) из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук получили новые сведения о биологии древних брахиопод. В центре внимания исследователей оказались окаменелости вида Nucleospira calypta с раннесилурийской формации Ханьчиатень в Южном Китае. Их возраст составил 436 миллионов лет. Большинство образцов из выборки представляли собой плиты горной породы — окаменевшие участки морского дна — с одним или несколькими экземплярами N. calypta на каждой из них. Однако на одной из плит сохранились остатки сразу 26 представителей вида.

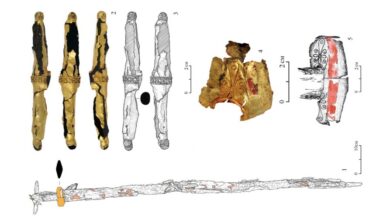

Исследователи обнаружили, что у всех изученных экземпляров по краю раковины располагались густые щетинки длиной до 12 миллиметров (обычно от трех до восьми миллиметров). Они отсутствовали лишь в задней трети раковины, где располагался замок — место сочленения створок. На один миллиметр края раковины приходилось по восемь-тринадцать щетинок. В целом же каждая особь несла по 200-250 таких структур. Почти все щетинки были прямыми; при этом некоторые из них перекрывались друг с другом, что говорит об определенной степени их гибкости. Судя по всему, они росли из внешнего края мантии и служили в качестве органов осязания.

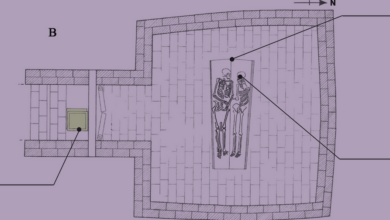

На следующем этапе авторы проанализировали распределение N. calypta на плите с 26 представителями этого вида. Они сосредоточили внимание на области площадью около 80 квадратных сантиметров, которая содержала остатки 25 особей. Среднее расстояние от отдельной брахиоподы до ее ближайшего соседа на этом участке составило 1,08 сантиметра (0,82 сантиметра до 1,51 см). Для сравнения, при случайном распределении это показатель был бы равен 0,89 сантиметра. Полученный результат указывает на закономерное распределение брахиопод по морскому дну. Вероятно, каждая особь N. calypta поддерживала примерно постоянную дистанцию между собой и ближайшими сородичами, что обеспечивало напоминающую шахматную доску пространственную организацию, которая сводила конкуренцию к минимуму и позволяла наиболее эффективно использовать ресурсы — а именно планктон.

По мнению исследователей, ключевую роль в распределении N. calypta по дну играли их удлиненные щетинки. На это указывает длина этих структур, которая была в полтора-раза меньше дистанции между отдельными особями. Вероятно, когда две брахиоподы оказывались слишком близко друг к другу, то соприкасались щетинками и чувствовали это. В ответ они медленно меняли свое положение, чтобы оказаться на оптимальном расстоянии от соседей. В отличие от многих современных брахиопод, у N. calypta отсутствовала ножка для прикрепления к субстрату; таким образом, они не могли воспользоваться ей для перемещения. Однако их раковины были плоскими и гладкими и лежали на дне неприкрепленными, что позволяло им медленно скользить по грунту за счет незначительных движений тела или под воздействием направленного щетинками течения воды.

Ранее палеонтологи обнаружили свидетельства древнейшей эволюционной гонки вооружений между хищниками и жертвами. Они выяснили, что створки томмотиид Lapworthella fasciculata из ранннекембрийских отложений Австралии со временем становились все толще, а доля створок с отверстиями, оставленными хищниками, росла. Таким образом, томмотииды обзаводились все более прочными наружными скелетами, а их враги учились преодолевать эту защиту. Вероятно, в раннем кембрии многие группы живых организмов были вовлечены в похожие гонки вооружений, что привело к быстрому распространению минерализованных наружных скелетов и всплеску биологического разнообразия.