Исследователи сообщили об успехе пилотного эксперимента по пересадке небольшого количества генно-модифицированных аллогенных бета-клеток поджелудочной железы пациенту с сахарным диабетом. На протяжении 12 недель после операции без иммуносупрессивной терапии признаков гибели и отторжения клеток не наблюдалось, они прижились и функционировали. Результаты эксперимента опубликованы в The New England Journal of Medicine.

При сахарном диабете первого типа происходит аутоиммунная гибель бета-клеток островков поджелудочной железы, производящих инсулин, из-за чего пациентам требуется пожизненное введение препаратов этого гормона. Оно связано с опасностью развития гипогликемии и риском других местных и системных осложнений, поэтому активно разрабатывается более радикальный подход — трансплантация островков поджелудочной железы или их очищенных клеток. Подобные клеточные препараты от мертвых доноров уже применяются, но их количество ограничено, также обнадеживающие предварительные результаты дали клинические испытания бета-клеток, полученных из донорских плюрипотентных стволовых.

При обоих этих подходах требуется иммуносупрессия для профилактики отторжения, связанная с соответствующими осложнениями. Также проводился успешный эксперимент по пересадке островковых клеток, полученных из собственных стволовых клеток пациентки, но процесс их выращивания сложен, дорог и трудно поддается унификации.

В качестве альтернативы Пер-Ола Карлссон (Per-Ola Carlsson) из Уппсальского университета с коллегами и сотрудниками компании Sana Biotechnology воспользовались технологией CRISPR-Cas12b и лентивирусной трансдукцией, чтобы внести генетические модификации в клетки островков поджелудочной железы, полученных от мертвого донора (ранее эту технологию успешно испытали на гуманизированных мышах и макаках с диабетом). В частности, в пилотных испытаниях при создании гипоиммунной платформы (HIP) островковых клеток использовали клетки подходящего по группе крови мертвого 60-летнего донора без диабета, извлеченные через 5 часов 11 минут холодовой ишемии. С помощью CRISPR-Cas в них инактивировали гены B2M и CIITA, необходимые для функционирования человеческих лейкоцитарных антигенов (HLA) I и II классов соответственно (успех 85,7 и 100 процентов), чтобы предотвратить Т-клеточное отторжение. Также на вирусном векторе в эти клетки внесли дополнительные копии гена, кодирующего поверхностный белок CD47 (успех 46,4 процента), для его повышенной экспрессии с целью ингибирования врожденного иммунитета — макрофагов и NK-клеток.

Реципиентом полученного клеточного продукта UP421 стал 42-летниц мужчина, в течение 37 лет страдавший сахарным диабетом первого типа, постоянно получавший инсулин. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у него составлял 10,9 процента, признаков продукции эндогенного инсулина не было и определялись маркеры аутоиммунной природы заболевания (декарбоксилаза глутаминовой кислоты и аутоантитела к островковому антигену 2). Под общей анестезией пациенту сделали небольшой кожный разрез и ввели 79,6 миллиона ГМ-клеток путем 17 инъекций в форме «нитки жемчуга» в плечелучевую мышцу левой руки. Противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию не назначали. Мониторинг иммунного ответа проводили на протяжении последующих 12 недель.

Оставшиеся в трансплантате немодифицированные клетки запустили мощный Т-клеточный ответ, уничтожавший их, достигший пика на седьмой день, а также выработку иммуноглобулина М к тому же времени, который сменился иммуноглобулином G между второй и третьей неделями. Клетки с двойным нокаутом HLA без повышенной экспрессии CD47 были уничтожены врожденным иммунитетом. Несмотря на это, HIP-клетки не подверглись атаке иммунных клеток, не вызвали продукцию антител и не были уничтожены ни в организме, ни при инкубации в пробирке с периферическими мононуклеарами и сывороткой крови пациента.

Нормальное функционирование ГМ-клеток было подтверждено анализами на уровень в крови C-пептида (продукта расщепления проинсулина) в ответ на стимуляцию жидкой пищей, который оставался стабильным с седьмого дня до 12 недели. Чтобы избежать повреждения свежего трансплантата гипергликемическими пиками, пациенту увеличили дозу экзогенного инсулина, из-за чего к 12 неделе уровень гликированного гемоглобина снизился примерно на 42 процента. Поскольку введенная пациенту доза UP421 составила лишь 7,1 процента от расчетной, необходимой для устойчивой независимости от инъекций гормона, серьезного ее влияния на гликемию исследователи не ожидали.

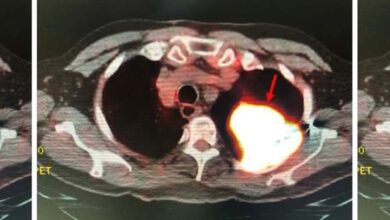

На МРТ признаков воспаления и других патологических изменений в местах инъекций не было. ПЭТ/МРТ на 12 неделе с радиолигандом к рецептору глюкагоноподобного пептида-1 визуализировала функционирующие трансплантаты островков поджелудочной железы в плечелучевой мышце, которые экспрессировали большое количество этих рецепторов. К концу наблюдения пациент чувствовал себя хорошо. За это время произошло четыре нетяжелых нежелательных явления. В частности, наблюдался умеренный тромбофлебит в месте установки внутривенного катетера и парестезия в дистальных отделах левой руки, возможно связанная с хирургическим вмешательством.

Результаты пилотного эксперимента показали практическую возможность предотвратить иммунное отторжение аллогенных островковых клеток путем генных модификаций. Авторы работы также подчеркнули, что дополнительной гарантией безопасности в случае непредвиденного роста пересаженных клеток служит наличие препарата моноклональных антител к CD47 магролимаба, который можно использовать для уничтожения трансплантата, что было подтверждено ранее в эксперименте на мышах.

Недавно важный шаг по созданию графтов островковых клеток, не требующих иммуносупрессии, сделали сотрудники американской клиники Мейо. В эксперименте на мышах они показали, что защитить эти клетки от атаки иммунитета можно путем выработки на их поверхности сиаловых кислот — подобным образом маскируются от иммунитета клетки злокачественных опухолей.