Долгое время считалось, что прародитель современных уральских языков возник где-то в бассейне Волги. Однако теперь ученые собрали достаточно лингвистических, генетических и археологических данных в пользу альтернативной гипотезы, согласно которой она располагалась заметно восточнее — на территории Сибири.

Похоже, языки уральской семьи распространились по Евразии благодаря потомкам древней популяции из Якутии. Как минимум 4000 лет назад этих людей уже можно было встретить в Западной Сибири, где они стали одними из участников так называемого сейминско-турбинского транскультурного феномена. Возможно, именно связанные с ним металлурги и торговцы бронзового века и способствовали тому, что древние формы уральских языков оказались не только в разных частях Сибири, но и по другую сторону от Уральских гор, где первоначально они могли использоваться в качестве лингва франка.

Содержание

Кто и откуда

Примерно 20–25 миллионов людей говорят на 40–50 языках

Самая большая ветвь уральской семьи — финно-угорская. К ней принадлежат большинство языков семьи, за исключением самодийских, к которым относятся языки современных ненцев, энцев, нганасан и селькупов.

, которые распространены в северной части Евразии: от

Так называют регион, который включает северо-запад России, Финляндию, Швецию и Норвегию.

и Центральной Европы до Таймыра. При этом только в Венгрии, Финляндии и Эстонии они имеют статус национальных и не находятся под угрозой исчезновения. Во всех других случаях уральскими языками пользуются национальные меньшинства, большая часть которых проживает на территории России, например мордва (мокша и эрзя), карелы, ханты и нганасаны.

Уже не первое столетие исследователей интересует вопрос о том, где располагалась прародина

Здесь и далее под «уральцами» понимаются носители уральских языков.

, которые когда-то, вероятно, говорили на одном языке. Многие ученые, особенно в XX веке, помещали ее в бассейн Волги, где сегодня проживает несколько финно-угорских народов. Их аргументы главным образом сводились к тому, что в этом регионе наблюдается высокое языковое разнообразие, причем некоторые языки на филогенетическом дереве расположены достаточно далеко друг от друга. Кроме того, раньше лингвисты считали, что прауральский вобрал в себя заметное количество слов из позднего праиндоевропейского языка, на котором, возможно, говорили носители ямной культуры. Также они обращали внимание, что в уральских языках есть слово для обозначения медоносной пчелы, ареал которой не включает лесную зону Сибири — следовательно, прародина семьи находилась к западу от Уральских гор.

Однако теперь преобладает точка зрения, что аргументы против Волжско-Камской прародины сильнее, чем за нее. На самом деле в Сибири поблизости друг от друга распространены и более далекие уральские языки —

К современным самодийским языкам относятся: нганасанский, ненецкий (тундровый ненецкий), нешанский (лесной ненецкий), тундровый энецкий, лесной энецкий, а также селькупский, который можно разделить на северноселькупский и южноселькупский.

и

К угорским языкам Сибири сегодня относятся хантыйский и мансийский языки.

. В свою очередь высокое языковое разнообразие, по словам лингвистов, сейчас не считается серьезным аргументом в пользу определения прародины всей семьи.

Что касается слова для обозначения медоносной пчелы, то, по всей видимости, его в прауральском языке не было. Похоже, оно пришло из индоиранских языков на этапе

Под общеуральским языком (Common Uralic) лингвисты понимают период в развитии языков уральской семьи после распада прауральского языка на отдельные диалекты (будущие ветви), которые все еще оставались взаимопонятны для носителей (так называемый диалектный континуум).

. Кроме того, в прауральском языке, по современным данным, не было заимствований из позднего праиндоевропейского языка. Сегодня предполагается, что самый ранний пласт заимствованных слов происходит из протоиндоиранского. Нет в прауральском и лексики из вероятного индоевропейского языка, на котором могли говорить представители фатьяновской культуры, существовавшей в бронзовом веке в центральной части Русской равнины.

В настоящее время преобладает гипотеза, впервые предложенная еще в середине XIX века. Согласно ей, уральская языковая семья возникла в Западной Сибири или на западных окраинах Восточной Сибири (например, в Минусинской котловине) — к северу от Алтайско-Саянской горной страны и к югу от лесной зоны, откуда впоследствии ее ветви распространились в западном, северном и восточном направлениях. По современным оценкам, приведенным, в частности, в 2022 году финским лингвистом Рихо Грюнталем (Riho Grünthal) из Хельскинского университета и его коллегами из Австрии, России, США и Финляндии, возраст уральской семьи составляет приблизительно 4500 лет. Если обратиться к реконструированному словарю прауральского языка, который отражает образ жизни его носителей, то в тот период они еще не занимались сельским хозяйством и имели всего один неопределенный термин для обозначения металла. В то же время эти люди пользовались словами, связанными с рыболовством, охотой и передвижением на лодках. Кроме того, у них было слово для обозначения сибирской кедровой сосны (сибирского кедра), которая растет только в Сибири.

Поиски корней

Выводы Грюнталя и его коллег подтвердились недавними палеогеномными исследованиями. Летом 2025 года большой

В исследовании участвовал 71 ученый из научных организаций Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Нидерландов, Португалии, России, США, Чехии и Швеции.

во главе с Дэвидом Райхом (David Reich) из Гарвардского университета, который включал многих российских ученых, опубликовал статью в журнале Nature. Авторы проанализировали 180 новых геномов древних людей из северной части Евразии, живших около 11–4 тысяч лет назад (от эпохи мезолита до бронзового века), а также 1312 ранее опубликованных последовательностей ДНК доисторических жителей этого огромного региона.

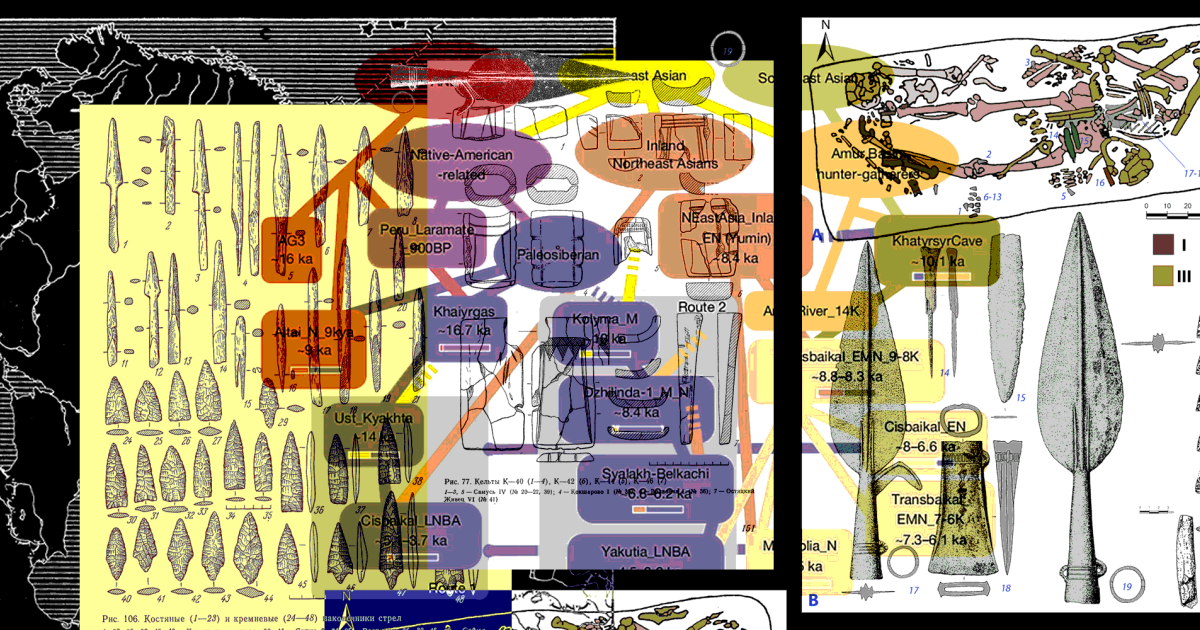

В результате ученые выявили две доисторических популяции. Представители одной из них, вероятно, распространили из Прибайкалья языки енисейской семьи (подробнее об этом читайте в материале «Таежный реликт»), а выходцы из другой, проживавшей на территории современной Якутии, — языки уральской семьи.

Так, в эпоху неолита в Якутии и соседних северных регионах существовала

Культура древних охотников и рыболовов, умевших делать керамическую посуду. Она существовала в эпоху раннего неолита — около 4900–3500 годов до нашей эры на обширной территории, которая включала современную Якутию и другие северные земли — от Таймыра до Чукотки.

археологическая культура. В определенный момент ее представители смешались с пришлым населением, генетически очень похожим на людей из Забайкалья, которые проживали там в раннем и среднем неолите. Представители этой смешанной популяции (Yakutia_LNBA) примерно на 50 процентов происходили от каждой из упомянутых предковых групп и главным образом были связаны с так называемой

Культура древних рыболовов и охотников на копытных животных, которая существовала в эпоху позднего неолита (около 2950–1150 годов до нашей эры). Названа в честь доисторического поселения Ымыяхтах, открытого в 1942 году в долине реки Лена. По археологическим данным, она сложилась на основе традиций, принесенных на территорию Якутии мигрировавшими племенами из Забайкалья, которые взаимодействовали с потомками более древнего местного населения.

культурой древних охотников и рыболовов, населявших земли в бассейне Лены. В проанализированной выборке самый древний человек, который принадлежал к этой популяции, жил около 4500 лет назад.

Достаточно давно молекулярные биологи обнаружили, что в генофонде большинства современных популяций, говорящих на уральских языках, присутствует общая предковая компонента. Максимально она выражена у нганасан — небольшого сибирского народа, проживающего на Крайнем Севере. Доля этой компоненты, как правило, снижается по мере продвижения по карте из Сибири на запад. К примеру, в среднем она достигает примерно 10–35 процентов у финно-угорских народов в Волго-Уральском регионе, 25 процентов у саамов и 5–10 процентов у финнов, вепсов и карел. В то же время она практически не обнаруживается у говорящих на уральском языке современных венгров, о происхождении которых можно подробно прочитать в материале «С Урала на Дунай».

Недавнее исследование Райха и его коллег показало, что предковую компоненту, наблюдаемую в геномах большинства уральцев, с уверенностью можно объяснить общим происхождением от древней популяции Якутии (Yakutia_LNBA), которая существовала около 4500–3200 лет назад (в позднем неолите — бронзовом веке). Связь между этими доисторическими людьми и современными уральскими популяциями прослеживается и по отцовским линиям, относящимся к Y-хромосомной гаплогруппе N. Примечательно, что представителями одной из линий этой гаплогруппы были Рюриковичи, на что указали недавно проанализированные геномы Белы Ростиславича и князя Дмитрия Александровича — сына Александра Невского. Подробнее об этом можно узнать из материала «Княжеский код».

Движение на запад

Вскоре после того, как в Якутии сложилась древняя популяция Yakutia_LNBA, ее представители начали продвигаться в юго-западном направлении. Около 4200 лет назад, то есть в конце III тысячелетия до нашей эры, они присутствовали в Канской лесостепи (Красноярский край). По крайней мере, останки одного представителя этой популяции палеогенетики выявили на памятнике Нефтепровод-2, расположенном примерно в 3,5 километра от Канска. Более того, приблизительно в то же самое время в этом регионе появилась и керамика, относящаяся к ымыяхтахской культуре, которая дополнительно подтверждает связи с доисторической Якутией.

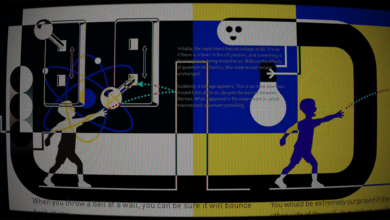

Приблизительно 4000 лет назад потомки носителей ымыяхтахской культуры были уже не только в Восточной, но и в Западной Сибири. Ученые нашли генетические подтверждения этому на памятниках, связанных с так называемым

Одно из ярких и загадочных явлений эпохи бронзы, которое существовало примерно в 2200–1600 годах до нашей эры. Памятники сейминско-турбинского транскультурного феномена встречаются на огромной территории от Южной Сибири, Монголии и Синьцзяна до Молдовы и Фенноскандии.

Отличительной чертой феномена, помимо его надкультурного характера, выступают высококачественные бронзовые изделия, которые исследователи обнаруживают главным образом в могилах, кенотафах, в виде кладов и отдельных находок.

В основном артефакты сейминско-турбинского транскультурного феномена представляют собой предметы вооружения: наконечники копий, кельты, кинжалы и ножи, рукояти которых порой украшены сложным декором.

(далее — СТТФ). Его главной характерной чертой выступают

в первую очередь — предметы вооружения

, изготовленные по передовым технологиям для своего времени и часто выделяющиеся изысканностью и утонченностью. Изделия, относящиеся к СТТФ, встречаются в разных контекстах на огромной территории от Алтая и Монголии до Прибалтики и Фенноскандии.

Райх и его коллеги собрали опубликованные и новые широкогеномные данные по 16 индивидам, так или иначе связанным с СТТФ. Их останки раскопали на четырех археологических памятниках, расположенных в Сибири:

- в исследованном в окрестностях Омска могильнике Ростовка (n = 9);

- в могильнике Сатыга-XVI (n = 2), который находится в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа;

- в могильнике Черноозерье-I (n = 1), раскопанном в Саргатском районе Омской области;

- в могильнике на горе Татарка (n = 4), который расположен в Шарыповском районе Красноярского края.

Анализ показал, что индивиды из могильника на горе Татарка генетически почти не отличались ни от людей из бассейна Лены, относящихся к ымыяхтахской культуре, ни от жившего примерно 4200 лет назад человека из памятника Нефтепровод-2. Близки они были и в культурном плане, что нашло отражение, в частности, в погребальном обряде. Кроме того, на памятниках ымыяхтахской культуры, в том числе в

В 2004 году археологи обнаружили в Чурапчинском районе Якутии захоронение, относящееся к позднему неолиту (вторая половина III тысячелетия до нашей эры).

В могиле покоились останки физически очень крепкого мужчины 40–50 лет и еще одного человека, которого, похоже, принесли в жертву. Вместе с останками исследователи нашли очень большой щит и доспех из костяных пластин, каменные наконечники стрел, фрагменты костяных деталей лука, обломок гарпуна и прочие вещи.

Вполне вероятно, что покойный мужчина был представителем военной элиты или даже военачальником, которого, возможно, похоронили в походных условиях.

из местности Кёрдюген, археологи находили доспехи из костяных пластин. Аналогичные панцири встречались и в погребениях памятника Нефтепровод-2, могильниках на горе Татарка и Ростовка.

Индивиды из памятников Ростовка, Сатыга-XVI и Черноозерье-I были генетически гораздо более разнообразными, чем люди, похороненные на горе Татарка. Их происхождение в разных комбинациях в основном можно смоделировать из трех предковых популяций:

- жителей Якутии позднего неолита и бронзового века, связанных с ымыяхтахской культурой (Yakutia_LNBA);

- западносибирских охотников-собирателей неолита и энеолита, у которых было значительное количество предков из числа так называемых древних северных евразийцев (подробнее о том, как ученые отсеквенировали ДНК одной представительницы этой древней популяции, читайте в нашем материале «Подвеска евразийки» и его продолжении «Прицепились к подвеске»);

- степных скотоводов среднего и позднего бронзового века.

Предки обоих людей из могильника Сатыга-XVI происходили из всех трех перечисленных популяций. Еще сложнее обстоят дела с индивидами из памятника Ростовка: в пяти секвенированных геномах ученые обнаружили разные сочетания этих предковых компонент. Оставшиеся четыре человека происходили из одной популяции: двое были потомками западносибирских охотников-собирателей, один — степняков бронзового века, а еще один — древних жителей Якутии.

Еще в нескольких случаях трех предковых компонент оказалось недостаточно, чтобы смоделировать происхождение. Так, у индивида из могильника Черноозерье-I ученые выявили заметное количество предков из числа западноевропейских охотников-собирателей эпохи мезолита, а у двух индивидов из могильника Ростовка — из восточноазиатских популяций. Причем у одного из них эту предковую компоненту можно смоделировать из популяции Прибайкалья позднего неолита и бронзового века, которую ученые связывают с распространением языков енисейской семьи (подробнее о ней читайте в материале «Таежный реликт»).

Феноменальное влияние

Очевидно, что связанные с СТТФ люди не были генетически однородной популяцией, при этом предки некоторых из них происходили из популяции Якутии позднего неолита и бронзового века. В том числе и отсюда лингвисты и генетики делают вывод, что между распространением уральских языков и бронзовых изделий СТТФ к северу от степной зоны существует связь.

Исследователи предполагают, что мигрировавшие из Якутии потомки древних охотников и рыболовов включились на юге Сибири в

то есть в деятельность, связанную с сейминско-турбинским транскультурным феноменом

. При этом по какой-то причине общеуральский язык или группа диалектов стали использоваться в качестве

Язык, который люди, говорящие на разных языках, используют для общения в определенных сферах.

не только в Сибири, но и по другую сторону от Уральских гор. Возможно, первоначально на нем говорили рудокопы, кузнецы, лодочники и торговцы, которые обеспечивали работу торговых постов, вероятно располагавшихся в местах слияния крупных рек.

Возможно, что расцвету СТТФ и экспансии уральских языков способствовал климатический кризис, который разразился примерно 4200 лет назад и продолжался около 300 лет. Из-за засух и ухудшения ситуации с пастбищами животноводы, которые долгое время доминировали в степной зоне, по-видимому, попали в тяжелое положение. Кризис мог сопровождаться голодом, эпидемиями и, как следствие, сокращением поголовья стад и популяций самих степняков. А когда они оправились от невзгод, вдоль торговых путей в лесостепной и лесной зонах, вероятно, уже прочно обосновались носители уральских языков: их маленькие группы не так сильно зависели от климатического кризиса из-за особенностей хозяйства.

Ко временам этого кризиса и распространения СТТФ относится, вероятно, и пласт заимствованной лексики из индоиранских языков. По всей видимости, металлурги СТТФ взаимодействовали со степняками, которые, скорее всего, говорили именно на них. Это подтверждается тем, что на памятниках, например, синташтинской культуры неоднократно раскапывали захоронения людей, погребальный инвентарь которых включал сейминско-турбинские изделия.

Вполне возможно, что будущие палеогеномные исследования коснутся и этих индивидов, а также населения лесной и лесостепной зон, которое проживало там в период предполагаемого распространения уральских языков. Несмотря на то, что оно могло происходить и без участия потомков доисторического населения Якутии, заметный вклад этой популяции, наблюдаемый в генофонде многих современных финно-угорских народов, подразумевает, что экспансия была не только культурной, но и хотя бы отчасти была связана с прибытием на эти земли людей, чьи предки когда-то жили в бассейне Лены.