Эффективность защитной окраски насекомых зависит от локальных условий — к такому выводу пришли зоологи, проанализировав результаты масштабного полевого эксперимента, в ходе которого около 15000 бумажных бабочек разного цвета с прикрепленными к ним мучными червями размещали в лесах и редколесьях шести континентов. Исследователям, в частности, удалось выяснить, что высокая конкуренция между хищниками снижает эффективность предупреждающей окраски у их жертв, а камуфляж перестает быть полезным при ярком освещении. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Science.

Многие животные спасаются от хищников с помощью окраски. У одних видов она покровительственная — то есть позволяет обладателю слиться с фоном и стать невидимым для врагов. Другие же виды, напротив, окрашены в контрастные цвета. Тем самым они предупреждают, хищников, что ядовиты или могут

Впрочем, многие из них блефуют и просто мимикрируют под действительно опасных животных.

за себя иным способом — это явление известно как апосематизм. Покровительственная окраска, как правило, встречается намного чаще предупреждающей, особенно у гусениц и взрослых бабочек, амфибий и птиц. Однако в целом в природе сосуществуют оба варианта. Вероятно, при одних обстоятельствах животным выгоднее полагаться на камуфляж, а при других — на апосематизм.

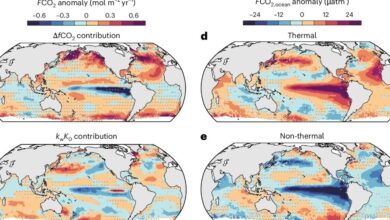

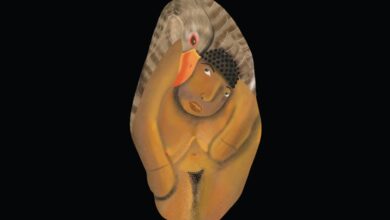

Команда зоологов под руководством Илианы Медины (Iliana Medina) из Мельбурнского университета решила проверить, какие факторы окружающей среды определяют выбор защитной окраски у насекомых. Для этого исследователи провели масштабный полевой эксперимент. Они сделали из бумаги 15018 моделей ночных бабочек: треть окрасили в покровительственные коричневатые тона, сливающиеся с древесной корой, треть покрыли предупреждающим узором из оранжево-черных полос, а у оставшихся предупреждающий узор был бирюзово-черным — менее типичное для природы сочетание. Последнюю подгруппу включили, чтобы понять, избегают ли хищники оранжево-черных бабочек из-за того, что они напоминают им знакомых ядовитых животных, или же просто из-за их чрезмерной яркости.

Бумажных бабочек прикрепили к деревьям на 21 участке лесов и редколесий на шести континентах. На каждой из моделей сверху разместили по мучному червю. Если птица склевывала червя с фальшивой бабочки, авторы считали, что защитная окраска последней не сработала. И напротив, если червь оставался на месте, это расценивалось как аргумент в пользу эффективности защитной окраски. Нападения других хищников помимо насекомоядных птиц в анализе не учитывались. На каждом участке эксперимент продолжался по восемь дней, причем каждый день устанавливали новые модели. По оценкам Медины и ее коллег, в общей сложности птицы склевали мучных червей с 3247 бумажных бабочек, что соответствует 21,6 процента от общего числа моделей. Часть нападений исследователи наблюдали лично, а часть приписали пернатым по косвенным признакам (если червь или значительная его часть отсутствовали, но никаких других следов на модели или вокруг нее обнаружено не было). При этом в течение эксперимента вероятность нападения на бабочек каждый день увеличивалась в среднем в 1,2 раза.

Исследователи не обнаружили свидетельств в пользу идеи, что один из вариантов защитной окраски всегда превосходит другие. Вместо этого эффективность камуфляжа и апосематизма зависела от экологического контекста. Например, на участках с высокой интенсивностью хищничества (этот показатель авторы измеряли до начала эксперимента, раскладывая мучных червей без бумажных бабочек и оценивая долю съеденных) птицы значительно чаще — иногда на 50 процентов — атаковали бумажных бабочек с типичной предупреждающей окраской. С другой стороны, на этих же участках вероятность нападения на модели с типичной предупреждающей окраской росла в течение эксперимента медленнее по сравнению с моделями с покровительственной и нетипичной предупреждающей окраской. Это связано с тем, что отдельные птицы реже контактировали с бумажными бабочками с апосематизмом и не успевали понять, что червей с них можно склевывать без вреда. Таким образом, повышенная конкуренция вынуждает хищников чаще нападать на животных с типичной предупреждающей окраской, но одновременно мешает отдельным особям выстроить связь между этой окраской и опасностью. В подобных условиях общая эффективность апосематизма снижается.

Чем больше на определенном участке было насекомоядных птиц, тем быстрее в течение эксперимента увеличивался риск нападения на модели с покровительственной и типичной предупреждающей окраской. По мнению авторов, это связано с тем, что пернатые специалисты по охоте на насекомых обладают навыками, которые позволяют им легче находить спрятавшихся жертв и отличать действительно опасную добычу и безопасной. В таких условиях выигрывают обладатели нетипичной защитной окраски — поскольку незнакомой добычи пернатые опасаются.

На участках, где было много насекомых — а именно бабочек — с типичной предупреждающей окраской, модели с аналогичной окраской подвергались нападениям примерно на 20 процентов реже по сравнению с моделями с покровительственной или нетипичной предупреждающей окраской. Это подтверждает гипотезу, согласно которой апосематические виды выигрывают от соседства с другими видами, использующими такую же защитную стратегию. Дело в том, что хищник, у которого был неприятный опыт с добычей определенной расцветки, постарается избегать и других существ с похожей расцветкой. А вот нетипичная предупреждающая окраска в таких условиях дает мало защиты, что ограничивает появление использующих ее видов. Наконец, на участках, где высока доля насекомых с покровительственной окраской, риск нападения на модели с такой же окраской возрастал на протяжении эксперимента быстрее по сравнению с двумя другими типами моделей. Вероятно, здесь птицы лучше приспособились находить замаскированных жертв.

На хорошо освещенных участках эффективность покровительственной окраски оказалась снижена. В то же время на участках с низкой освещенностью риск нападения на модели с такой окраской в течение эксперимента рос быстрее по сравнению с моделями с типичной предупреждающей окраской. Вероятно, это связано с тем, что в полутьме отсутствуют тени, которые скрадывали бы облик полагающихся на камуфляж животных. Это позволяет хищникам быстро научиться на них охотится. Для сравнения, хотя модели с типичной предупреждающей окраской подвергались немного большему риску нападения при ярком свете, в целом эффективность их защитной стратегии мало зависела от уровня освещенности.

Несколько лет назад зоологи провели серию экспериментов с обыкновенными лазоревками (Cyanistes caeruleus) и бумажными моделями бабочек из рода Adelpha и подтвердили, что хищники быстро теряют интерес к трудноуловимой добыче — а также напоминающим ее животным. Данный механизм известен как мимикрия неуловимости. В отличие от более привычных видов мимикрии, основанных на ядовитости или способности постоять за себя, этот до сих пор оставался почти неизученными.