Китайский стартап EngineAI представил человекоподобного робота T800, способного выполнять динамичные движения, сравнимые по скорости с человеческими. В опубликованном промо-видеоролике андроид демонстрирует элементы боевых искусств: динамичные махи и резкие удары руками и ногами с разворота и прыжки. Подробные характеристики робота представлены на сайте компании.

Специализирующийся на разработке человекоподобных роботов китайский стартап EngineAI представил в 2024 сразу две модели: полноразмерного андроида SE01 высотой 170 сантиметров, и более компактного 138-сантиметрового робота PM01. От детищ конкурентов они отличались приближенной к естественной человеческой походкой — вместо медленной ходьбы на полусогнутых ногах, роботы распрямляли их в колене при каждом шаге. Кроме этого, PM01 оказался первым в мире человекоподобным роботом, способным выполнить сальто вперед с места.

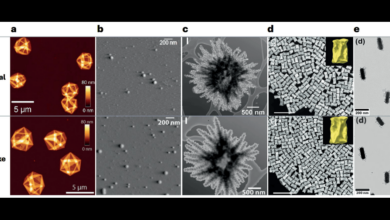

2 декабря компания опубликовала промо-видео, в котором показала своего второго полноразмерного андроида под названием Т800. Рост модели составляет 173 сантиметра, масса с учетом батареи — 75 килограмм. Робот обладает 29 степенями свободы без учета подвижных манипуляторов, а в его суставах установлены мощные приводы, выдающие до 450 ньютон-метров крутящего момента.

За восприятие окружающей среды отвечает сенсорная система, включающая 360-градусный лидар и камеры глубины. Обработка данных и расчет движений происходят на борту: вычислительный блок включает процессор Intel N97 и, в старших версиях, модуль NVIDIA Jetson Thor, обеспечивающий производительность до 2000 TOPS. Активная система охлаждения в ногах и сменная 72-вольтовая батарея позволяют роботу работать в интенсивном режиме от двух до четырех часов.

Благодаря приводам с высоким крутящим моментом человекоподобная машина может двигаться с очень высокой динамикой. В презентационном ролике T800 выбивает двери, наносит удары по груше и имитирует спарринг с человеком. Робот ловко использует элементы боевых искусств: прыжки, махи и удары ногами с разворота, резкие повороты на 360 градусов и меняет направление движения.

Из-за высокой плавности и скорости движений робота, а также постобработки видео, зрители даже заподозрили компанию в использовании компьютерной графики, хотя в видео специально подчеркивается, что робот настоящий, а видео не ускорено. Позднее, чтобы подтвердить реальность возможностей T800, EngineAI опубликовала дополнительные кадры со съемочной площадки. По словам EngineAI, Т800 — робот общего назначения и разрабатывается он для использования в промышленности и сфере обслуживания. Компания обещает начать тестирование различных сценариев применения робота и его широкомасштабное внедрение уже в 2026 году.

Другой китайский робототехнический стартап, Unitree Robotics, тоже использует элементы боевых искусств для демонстрации возможностей своих человекоподобных роботов. В апреле 2025 года робот Unitree G1 выступил в роли спарринг-партнера для человека на ринге и провел поединок с другим роботом G1.